【完全解説】木造ガレージの費用を徹底解剖!工事費を抑えて安く建てるための全知識

「愛車のための、自分だけの木造ガレージが欲しい」

クルマやバイク好きなら、一度は思い描く夢ではないでしょうか。カーポートのような安価で設置できる駐車スペースも魅力的だが、やっぱり雨や風、盗難のリスクから大切な愛車を守る安心と共に、工具を並べ、メンテナンスに没頭し、時には仲間と語り合う。そんな秘密基地のような空間は家とは違い、何にも代えがたい魅力があります。

しかし、その夢の前に立ちはだかるのが「費用」の壁です。

「木造ガレージって、一体いくらかかるんだろう?」

「見積もりを取ってみたけど、内訳が複雑でよくわからない…」

「できることなら、少しでも安く建てたい!」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

この記事では、そんな「ガレージの費用」に関する疑問や不安を解消するために、専門家の視点から、建築にかかる総工費の内訳を一つひとつ丁寧に分解し、「ガレージ建築のどこに一番お金がかかっているのか?」という核心に迫ります。

そして、その分析結果をもとに、品質を落とさずに賢く費用を抑えるためのおすすめな方法を徹底的に解説していきます。

この記事を最後までお読みいただければ、あなたはガレージ費用の全体像を明確に理解し、ご自身の予算に合わせた最適なプランを立てられるようになるはずです。この記事との出会いが、あなたのガレージライフの夢を叶える大きな一歩となることをお約束します。

目次

木造ガレージ建築の総工費の内訳

ガレージ建築と一言で言っても、その費用は様々な要素の積み重ねで成り立っています。まずは、具体的にどのような項目に、どれくらいの費用がかかっているのか、その全体像を掴むことが重要です。

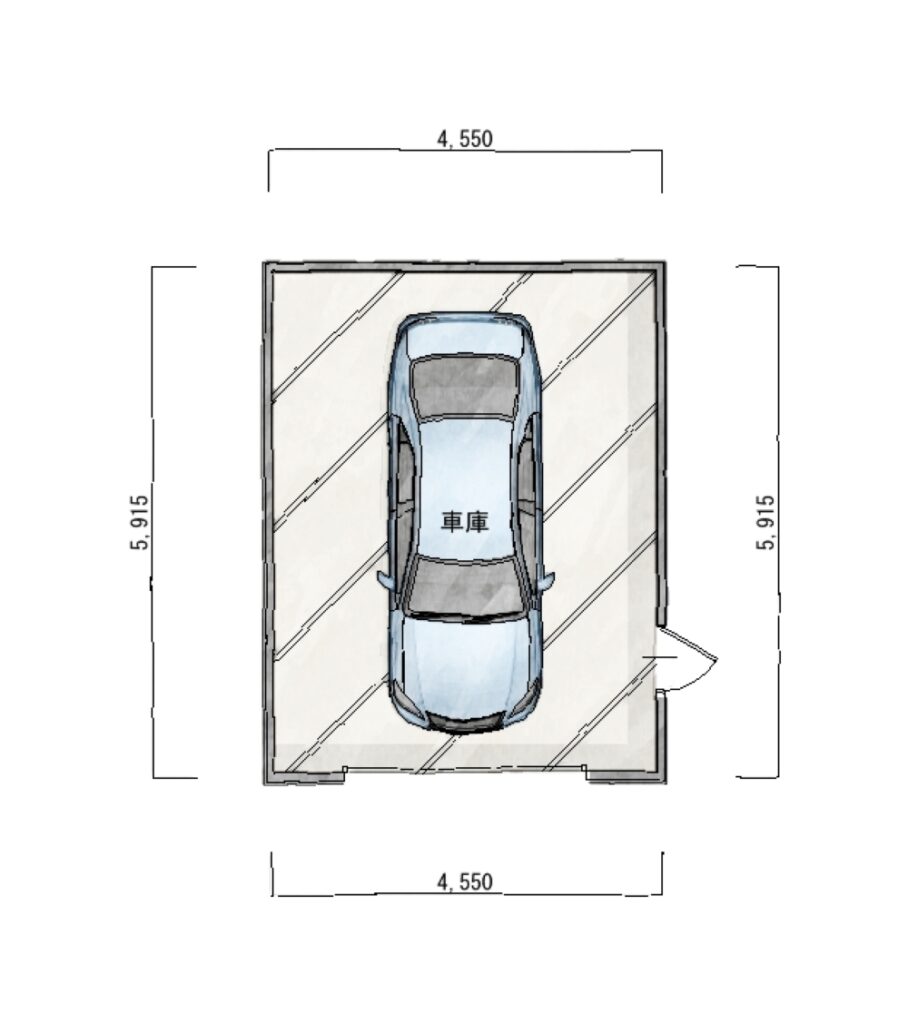

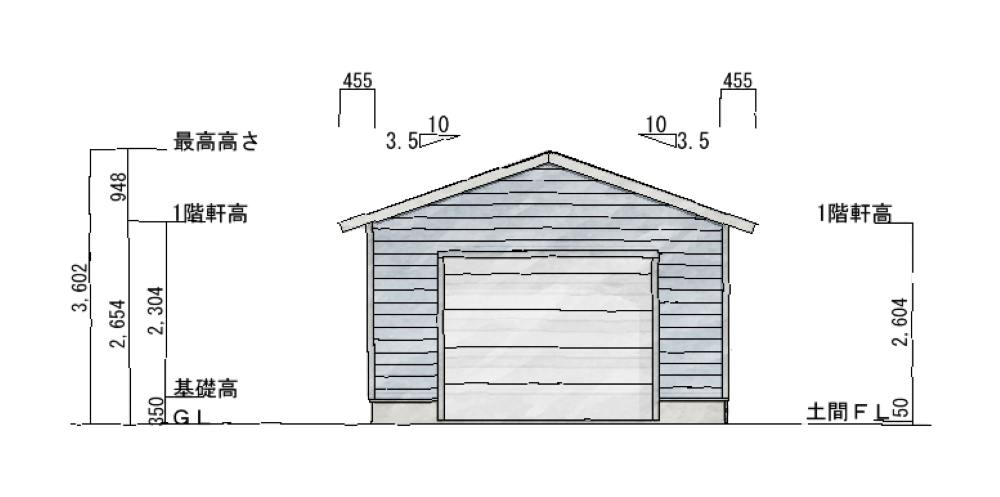

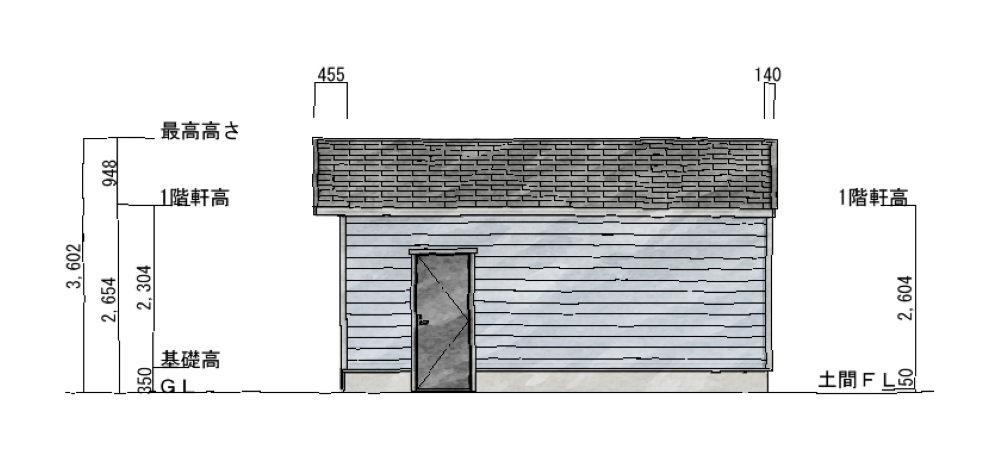

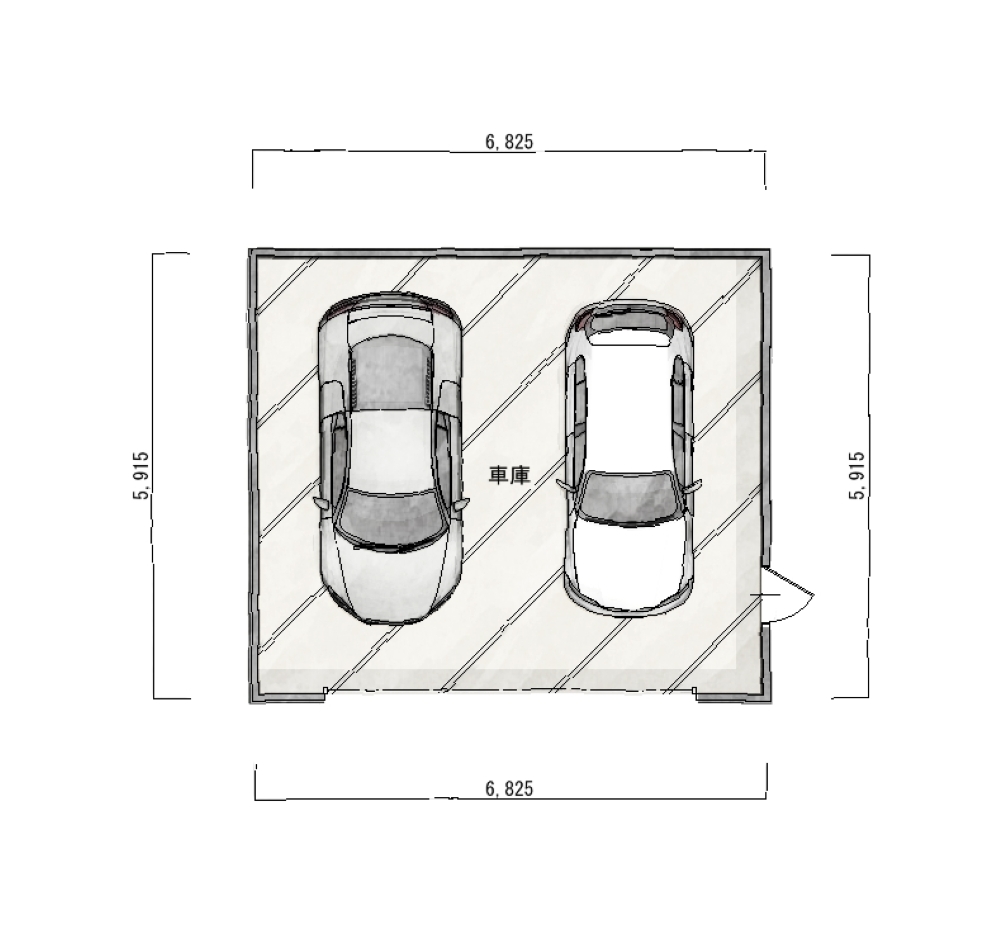

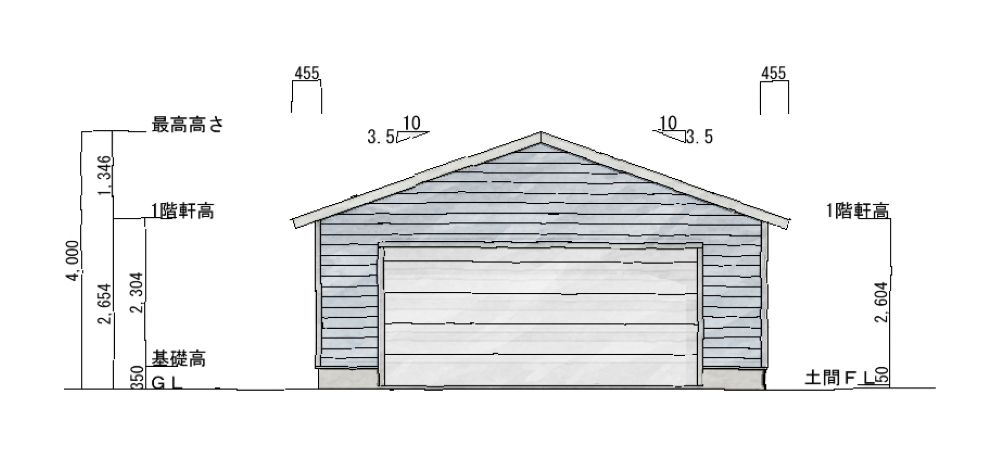

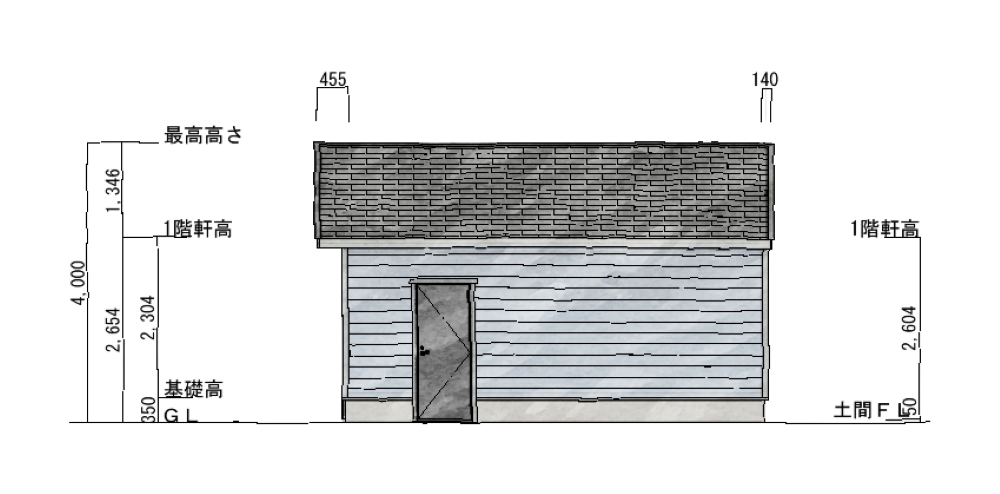

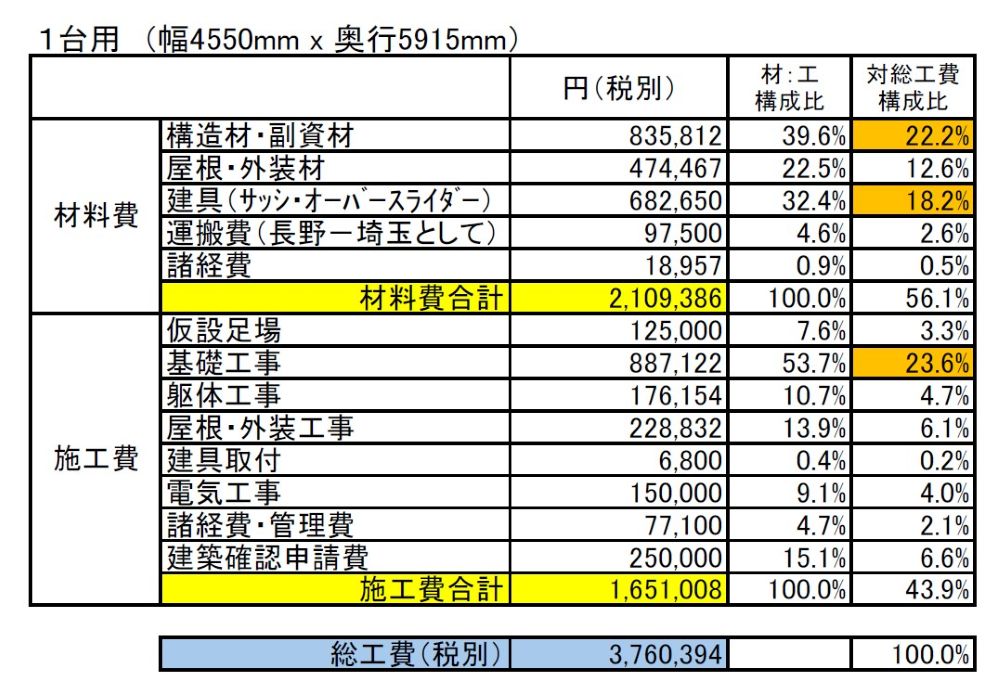

ここでは、グリーンベルで人気の高いサイズのガレージを例に、総工費の内訳と各項目の構成比を見ていきましょう。今回は、一般的な乗用車向けの1台用(幅4550mm × 奥行5915mm)と、ゆとりのある2台用(幅6825mm × 奥行5915mm)を想定します。

1台用(幅4550mm x 奥行5915mm)

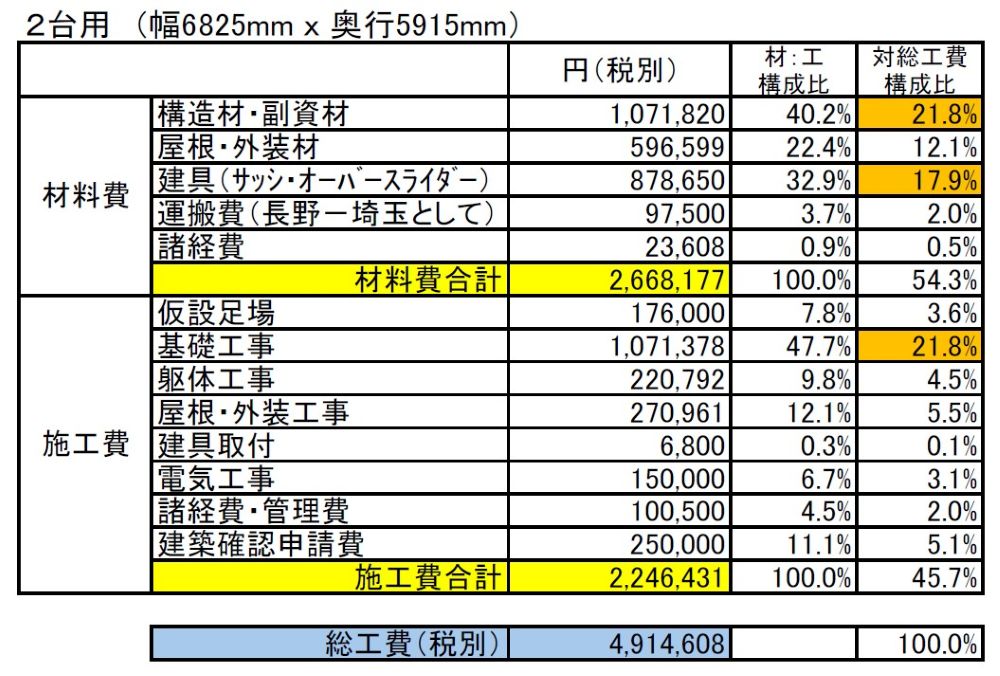

2台用(幅6825mm x 奥行5915mm)

さっそく、この2つのガレージの費用構成を見てみましょう。

以下、構成要素の説明です。

まずは材料の内訳です。

- 構造材・副資材:建物の骨格となる木材や金物、シート類など。ガレージの強度と耐久性を決定づける最重要部分。グリーンベルでは、各物件の自治体が定める垂直積雪量、基準風速、地盤調査結果を全て考慮したうえで構造材の選定を行っています。同じ建物であっても北陸のように積雪が多い地域や九州のように基準風速が大きい地域の場合は構造材の選定が異なってくるため、構造材の見積額が異なる場合があります。今回は垂直積雪量30㎝、基準風速30m/秒としています。

- 屋根材・外装材:建物の「皮膚」にあたる部分です。屋根材には屋根葺材(アスファルトシングル材)、ルーフィング、唐草などの板金材が含まれます。外装材には外壁材(窯業サイディング t14)、トリム、軒天(ケイカル板 t5)、土台水切り、広小舞や破風仕上材が含まれます。屋根葺材にガルバリウム鋼板を希望される場合も対応は可能ですがアスファルトシングル葺が最も安価となります(ガルバリウム鋼板の場合は約3倍の金額)。同様に外壁仕上を窯業サイディングではなく金属サイディングにする場合も非常に価格が高くなります。

- 建具:サッシやシャッター(今回はオーバースライダー)、ドアなどが含まれます。今回は窓がなくドアのみを計上。

- 運搬費:8tユニック車チャーターでグリーンベル工場から現場まで運搬する費用となります。今回は埼玉県までの運搬を想定。

- 諸経費:工場で発生する産業廃棄物処理費用や梱包費が含まれます。

次に工事費の内訳です。

- 仮設工事:仮設足場・トイレ・電気などがあります。今回は仮設足場のみを計上。

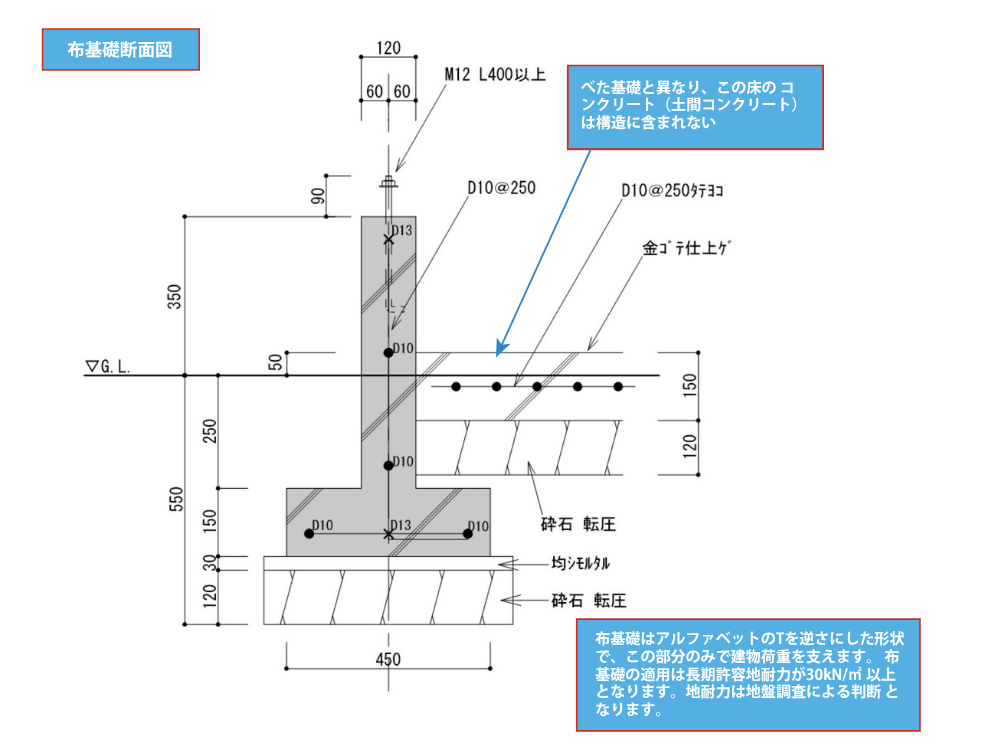

- 基礎工事:コンクリートの基礎の工事費です。基礎工事は文字通り建物の基礎であり、後からやり直しがきかない非常に重要な工事であり、費用も構造材費と並んで大きく、全体の4分の1近くを占めます。今回は、後ほど詳しく解説する「布基礎+土間コンクリート」という仕様を想定しています。

- 躯体工事:材料で計上している構造材を組み上げる作業。全作業の中で最も重量物を扱う作業となり、時にはクレーンを使用。いわゆる「上棟(じょうとう)」や「建て方(たてかた)」と呼ばれる工程。

- 屋根・外装工事:組みあがった躯体に、屋根材を葺き、外壁材を張っていく工事です。防水シートの施工など、建物を雨漏りから守るための重要な工程も含まれます。

- 建具・内装工事:建具(サッシなど)を取り付ける工事と内装工事。今回はシンプルなドア1ヶ所のみを想定し、内装材・内装工事を含めずに費用分析をします。内装材とは一般的に断熱材(床下・壁・天井)、石膏ボード(壁・天井、プラスターボートとも呼ばれる)、フローリング材、階段材、などを指します。ガレージを車庫として使用する場合は車やバイクは燃料を積んでおり危険物扱いとなるため、室内の壁と天井を準不燃材以上のもので被覆する必要があります。

- 電気工事:今回は同一敷地内に母家があり、母家の外壁に設置されている外コンセントから1回路をガレージに分岐させて持ってくることを想定(母家側の電力契約)。ガレージ内にはコンセント2~3ヶ所、照明配線3ヶ所、スイッチ2ヶ所とし、照明器具は別途で計上しています。

- 諸経費・管理費:現場監理者の経費が主。

- 建築確認申請費:申請図書に必要な現地計測、図書作成、検査機関の審査料、など。構造計算が必要な場合は別途費用

これらの内訳を見ると、ガレージ建築の費用が非常に多くの項目で構成されていることがお分かりいただけると思います。

合わせて読みたい記事はコチラ

【コストダウンの核心】最もお金がかかるのはどこか?

さて、ここまで総工費の内訳を詳しく見てきました。ここでガレージ建築で大きな費用が掛かる部分に焦点を当ててみましょう。総工費に対する構成比の大きい項目トップ3は以下の通りです。

基礎工事費:23〜24%

構造材・副資材:22%

建具(サッシ、オーバースライダー):18%

この3項目だけで、総工費の約65%、つまり3分の2近くを占めていることがわかります。通常は窓をいくつか設置することが多いので、3番目の建具(サッシ)の構成比は更に上がります。

この事実から、ガレージの建築費用を賢く抑えるための重要なポイントが見えてきます。

まず、「構造材・副資材」の費用を削るのは現実的ではありません。これは建物の安全性と耐久性に直結する部分であり、ここの質を落とすことは「安かろう悪かろう」の典型的な失敗例に繋がってしまいます。

一方で、残る2つの大きな要素、「基礎工事費」と「建具」は、やり方次第でコストをコントロールできる可能性を秘めています。特に、「基礎工事費」は構造材費とほぼ同等の大きな割合を占めており、ここをいかに安く、かつ適切に行うかが、ガレージ建築の総費用を抑える最大の鍵であると言っても過言ではありません。

では、具体的にどうすれば基礎工事費を安くできるのでしょうか? その秘訣は「業者の選び方」と「基礎の仕様」に隠されています。

秘訣その1:基礎工事は「誰に」頼むかが重要!中間マージンをなくそう

ガレージ建築をハウスメーカーや工務店に一括でお願いした場合、その会社が直接、基礎工事を行うことは稀です。多くの場合、「元請け」であるハウスメーカーが、付き合いのある「下請け」の基礎専門業者に工事を発注します。

この仕組み自体は建築業界では一般的です。しかし、問題はここから。場合によっては、その下請け業者がさらに別の「孫請け」業者に工事を再発注するケースがあるのです。通常、元請と1次下請の利益までは必要経費と考えるべきですが、孫請けまで工事が下りていくと基礎工事費がかなり高額になってしまいます。

【工事費が高くなる流れ】

お客様 → 元請け(利益) → 1次下請け(利益) →2次下請( 孫請け)(利益)= 実際の施工業者

このように、複数の会社を経由することで、それぞれの会社が管理費や利益(いわゆる中間マージン)を上乗せしていくため、最終的にお客様が支払う工事費はどんどん膨らんでしまいます。

では、どうすれば良いのか? 答えはシンプルです。

「実際に現場で作業をしてくれる職人さんや、その職人さんが所属する専門業者に直接工事を依頼する」

これが、基礎工事費を最も安く抑えるための裏技です。

一般的に会社の規模(資本金・売上高)が大きい建築会社に基礎工事を依頼すると2次下請まで工事が下りていく可能性が高くなってきます。もっとも効率良く実際の施工業者を見つけるためには、基礎工事を行っている工事現場を見つけたら、職人さんに声を掛けてみることです。

「車2台用のガレージの建築を考えているのですが、基礎工事を直接お願いすることはできますか?」と。断られる可能性もありますが、気さくに引き受けてくれる業者さんもきっといるはずです。

ただし、基礎業者に直接工事を発注することでのデメリットもあり得るので十分注意が必要です。

- しっかりした技術があるか分からない:どのような基礎をつくる業者なのか?技術は確かなのか?

- 直接工事を依頼をするということは、あなた自身が現場監督という立ち位置になります。図面通りに施工がされているか、鉄筋の配筋は適切なのか。判断するのはあなた自身となります。もちろん相手業者もプロですので、基本的にはお任せしておいても大丈夫ですが、コミュニケーション不足がもたらすミスも。もしもガレージ内に給排水の設備を設置する場合は、生コン打設の前に塩ビ管などのスリーブ設置が必須です。そういった配管の指示やタイミングはあなた自身が行う必要があります。実際に生コンを打設してしまった後でスリーブ配管が出来なかったという事例もあります。施工中は現場の職人さんとコミュニケーションを密に取るようにしましょう。

- もし基礎工事は施主手配でその他の工事(躯体工事や外装工事など)は別の建築会社に依頼するというケースの場合、ガレージ完成後に構造に何かしらの瑕疵や欠陥が発生した時、総合的に責任を取る人がいない状態になります。つまり、あなた自身の責任のもとで建築するということになります。元請業者がいないということは、全て施主であるあなたが工事を分離発注するという認識を持つことが必要です。

とはいえ、多くの方がこの方法で基礎業者さんに直接工事を依頼していただき、結果的に安くできた!というのも事実です。

【注意】この施主による分離発注という方法は住宅建築においては契約不適合責任(瑕疵担保責任)の問題があるため行わない方が良いことにも注意してください。

秘訣その2:基礎の仕様は「べた基礎」より「布基礎+土間コンクリート」が断然お得!

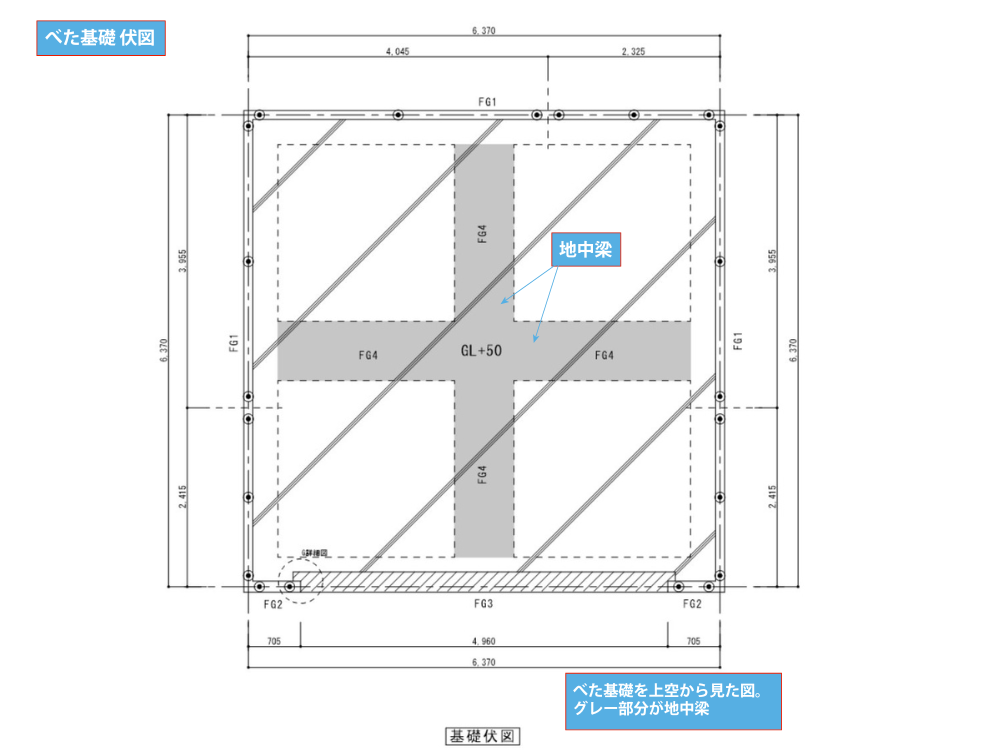

基礎工事には、大きく分けて「べた基礎」と「布基礎」という2つの代表的な工法があります。このどちらを選ぶかで、費用と構造が大きく変わってきます。

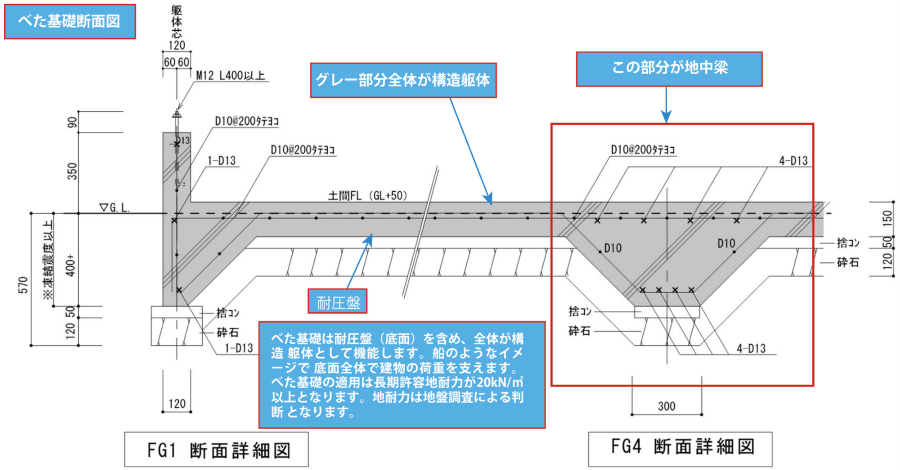

べた基礎とは?

建物の底面全体を、鉄筋を入れた厚いコンクリートの板(耐圧盤)で覆う工法です。地面からの湿気を防ぎやすく、シロアリ対策にも有利なため、現在の一般住宅では主流となっています。

布基礎とは?

建物の柱や壁の下など、荷重がかかる部分に沿って、逆T字型の鉄筋コンクリートを帯状に配置する工法です。べた基礎に比べてコンクリートや鉄筋の使用量が少なく済みます。

一見すると、建物全体を覆う「べた基礎」の方が頑丈で良いように思えます。しかし、ガレージのように「内部に間仕切り壁がほとんどない、だだっ広い空間」を持つ建物の場合、話は少し変わってきます。

べた基礎は、床面のコンクリート(耐圧盤)も構造体の一部として構造計算を行いますが、ガレージのような広いスパンの床を作る場合、耐圧盤に「地中梁」と呼ばれる、特にコンクリートを厚くし、鉄筋を集中させた補強部分を格子状に設ける必要があります。

もし、この地中梁を省略してガレージのべた基礎を作ってしまうと、コストは安くなりますが、それは単なる「強度不足の手抜き工事」です。建物の重量に耐えられず、将来的にひび割れなどの不具合を起こすリスクが非常に高くなります。

一方で、「布基礎+土間コンクリート」の組み合わせはどうでしょうか。

この場合、建物の構造体として強度を担うのは、外周と主要な壁の下に設置される「布基礎」の部分のみです。床の部分に打設する「土間コンクリート」は、あくまで地面を平らにし、砂埃を防ぐための仕上げ材という位置づけになります(非構造)。

極端な話をすれば、布基礎さえしっかり作ってしまえば、床の土間コンクリートは予算がなければ後から施工する、あるいは砂利敷きのままで使う、という選択肢すらあり得るのです。

【結論】

ガレージ建築においては、適切な設計の「べた基礎」は地中梁が多く必要なため高コストになりがちです。それに対し、「布基礎+土間コンクリート」は、必要十分な強度を確保しつつ、コンクリートと鉄筋の使用量を抑えられるため、べた基礎よりも工事費を安価に仕上げることができるのです。

ガレージの基礎について業者と話す機会があれば、ぜひ「布基礎と土間コンクリートの仕様で考えています」と伝えてみてください。それだけで、業者側も「この人はよく勉強しているな」と認識し、より的確な提案をしてくれる可能性が高まります。

基礎工事以外のコストダウンポイントを深掘り!

基礎工事費がコストダウンの最大の鍵であることはご理解いただけたと思います。しかし、もちろん他にも費用を調整できるポイントはあります。

総工費の内訳で割合の大きかった「建具・サッシ」のほか、「外装材」や、意外と見落としがちな「内装」について、費用を抑えるための選択肢を詳しく見ていきましょう。

外装材:デザインと価格のバランスを見極める

外壁はガレージの印象を決定づける重要な要素ですが、選ぶ素材によって価格はピンからキリまであります。

安価な選択肢①:窯業(ようぎょう)系サイディング

セメント質と繊維質を主原料とした板状の外壁材で、現在の日本の住宅で最も多く使われています。工場生産のため品質が安定しており、デザインや色のバリエーションが非常に豊富です。今回、私たちの費用内訳で想定しているのも、この窯業系サイディングの中でも比較的安価なタイプのものです。コストパフォーマンスに優れ、多くの方にとって満足度の高い選択肢と言えるでしょう。

安価な選択肢②:杉板(羽目板)

天然木ならではの温かみと、経年変化を楽しめるのが最大の魅力です。特に、私たちグリーンベルが提案するようなアメリカンスタイルのガレージとの相性は抜群です。材料費自体は、安価な窯業系サイディングと同等か、それより少し安く抑えられる場合もあります。ただし、木材保護塗料による定期的なメンテナンスが必要になる点は考慮しておきましょう。同じ杉でも北米産の米杉(ウエスタンレッドシーダー)は特に風合いが良いですが、残念ながらコロナ禍後は特に値段が上がってしまい、窯業サイディングより高コストとなってしまいましたので注意しましょう。

高価な選択肢:塗り壁、タイル、吹き付け

左官職人が手作業で仕上げる塗り壁や、重厚感のあるタイル張り、意匠性の高い吹き付け仕上げなどは、非常に雰囲気が良く、オリジナリティあふれるガレージを作ることができます。しかし、材料費に加えて高い技術を持つ職人の手間賃がかかるため、窯業系サイディングに比べると費用は格段に高くなります。ご予算に余裕があり、デザインに徹底的にこだわりたい方向けの選択肢です。

サッシ(窓):目的とデザインで賢く選ぶ

今回の費用内訳には、コストを切り詰めるために窓(サッシ)の費用は含めていません。しかし、実際には採光や換気のために、少なくとも1〜2ヶ所は窓を設けるのが一般的です。窓も種類によって価格が大きく異なります。

最も安価:FIX窓(はめ殺し窓)

開閉できない、ガラスが固定された窓です。シンプルな構造のため、あらゆる窓の中で最も安価です。開閉の必要がない「明かり取り」専用と割り切って採用すれば、コストを大きく抑えられます。

開閉できる窓で安価:引違い窓

日本の住宅で最もポピュラーな、2枚のガラス戸を左右にスライドさせて開閉する窓です。機能的で価格も比較的安価なのがメリットです。ただ、デザイン的にはやや無骨な印象になりがちなため、「ガレージの外観の雰囲気がちょっと…」と感じる方もいらっしゃいます。

デザインと価格のバランス型:上げ下げ窓、すべり出し窓

欧米の住宅でよく見られる、上下にスライドさせて開閉するのが「上げ下げ窓」、窓枠の上下または左右の軸を起点に、室外側へすべり出すように開くのが「すべり出し窓」です。引違い窓に比べてデザイン性が高く、気密性にも優れています。私たちグリーンベルのガレージでは、デザインの相性から上げ下げ窓を採用することが多いです。引違い窓よりは少し高価になりますが、外観にこだわりたい方には人気の選択肢です。

少しでも安く!という場合は、FIX窓と引違い窓を組み合わせるのが最も効果的です。

ちなみに、ガラスの仕様について補足です。数年前までは、ガレージのような非居住空間には安価な「単板ガラス(1枚ガラス)」を採用することが多かったのですが、近年の住宅の断熱性能向上の流れを受け、メーカーの生産体制も変化しました。現在では、2枚のガラスの間に空気層がある「複層ガラス」と単板ガラスの価格差がほとんどなくなっています。そのため、グリーンベルでは断熱性や結露防止の観点から、標準で複層ガラスを採用しています。

内装:忘れてはならない「内装制限」とコストを抑える工夫

ガレージを「車庫」として利用する場合、建築基準法によって「内装制限」というルールが適用されることをご存知でしょうか。これは、万が一の火災の際に燃え広がりにくいように、壁と天井の室内側に「不燃材料」または「準不燃材料」を張ることを義務付けたものです。

この内装制限に対応するための準不燃材の中で、最も安価なのが「石膏(せっこう)ボード」です。プラスターボードとも呼ばれ、住宅の壁や天井の下地材として広く使われています。

この石膏ボードを張ることで、まず法的な要件はクリアできます。最もコストを抑える方法は、この「石膏ボードを張ったまま」の状態で完成とすることです。

しかし、正直なところ、淡いグレーや黄土色の石膏ボードがむき出しの状態は、あまり見た目が良いものではありません。ビスの跡やボードの継ぎ目も見えてしまい、せっかくのガレージが「工事中」のような雰囲気になってしまいます。

そこでオススメしたいのが、一手間加えるDIYです。

石膏ボードの上から、ご自身で好きな色のペンキを塗るだけでも、空間の印象は劇的に変わります。あるいは、プロに依頼して壁紙(クロス)を貼ったり、塗装をしてもらったりすることもできますが、その分コストは上がります。

「内装は見栄えよりもコスト優先。でも、むき出しは嫌だ」という方は、ぜひ「石膏ボード仕上げ+DIY」という選択肢を検討してみてください。自分の手で仕上げたガレージは、愛着もひとしおです。

まとめ:賢く費用を抑えるための最終チェックリスト

最後に、この記事でお伝えした「木造ガレージを安く建てるための知識」の要点をまとめます。

費用の大部分を占めるのは「①基礎工事費」「②構造材費」「③建具」

ガレージの総工費の約3分の2は、この3項目で構成されています。コストダウンを考えるなら、まずこれらの項目に着目するのが最も効果的です。

最大の狙い目は「基礎工事費」

建物の安全上、品質を落とせない「構造材」と違い、「基礎工事」は工法や業者選びによって費用を大きく最適化できる可能性があります。総費用の4分の1を占める最重要コストダウンポイントです。

基礎工事を安くする2つの秘訣

業者選び: 中間マージンを避けるため、元請け・下請け構造を理解し、できるだけ直接施工する専門業者に依頼する。

仕様選び: 一般住宅で主流の「べた基礎」ではなく、ガレージに適した「布基礎+土間コンクリート」を選択する。これにより、品質を確保しつつコストを抑えられます。

その他のコスト調整ポイント

外装材: コスト重視なら「窯業系サイディング」や「杉板」。デザイン性も求めるなら選択肢は広がるが価格も上昇。

窓(サッシ): 「FIX窓」と「引違い窓」の組み合わせが最安。デザイン性を加味するなら「上げ下げ窓」などを検討。

内装: 車庫として使用する場合は内装制限に対応するため「石膏ボード」を張るのが基本。コスト最優先ならそのままでもOKだが、塗装やクロスを施工するとコストはかかるが格好良く仕上がる。

ガレージ建築は、決して安い買い物ではありません。だからこそ、正しい知識を身につけ、どこにお金をかけるべきで、どこならコストを抑えられるのかをしっかりと見極めることが、後悔しないガレージ作りの第一歩です。

私たちグリーンベルは、ただガレージキットを販売するだけではありません。お客様一人ひとりの夢や予算に寄り添い、基礎工事の業者選定から、最適な仕様のご提案、そして完成後の楽しみ方まで、トータルでサポートさせていただきます。

「もっと詳しく知りたい」「自分の場合はどうなるのか相談したい」

そう感じたら、ぜひお気軽に私たちグリーンベルまでお問い合わせください。豊富な経験を持つスタッフが、あなたのガレージライフの夢を全力で応援します。

あなたの理想のガレージが、最高の形で実現することを心から願っています。

ガレージプラン一覧はコチラ → https://garage-style.com/product

ガレージを彩るアイテムを厳選!

ガレージ好きのためのオンラインショップをオープンしました!

⬇︎⬇︎⬇︎ CHECK IT OUT ⬇︎⬇︎⬇︎⬇︎